なぜ寄付活動をするの?寄付金の使われ方や日本における寄付活動の現状を解説

- 参加

- #参加

この記事でわかること

支援金は子ども本人に直接渡すのではなく、教育や保健、きれいな水、収入向上など地域全体の課題解決に使われます。それにより、子どもたちが安心して成長し、将来自立できるような持続可能な環境づくりを目指す活動が行われています。

困難な状況に直面する子どもたちを助け、貧困や人権、教育などの社会課題に取り組む活動を支えている「寄付活動」ですが、実際に自分が寄付活動に参加するとなると、「言うは易し行うは難し」と感じる方も多いかもしれません。

この記事では、寄付活動の意義やあまり見えてこない寄付金の使われ方について解説します。さらに、日本における寄付活動の現状、最近話題のSDGsと寄付活動との関係性についても説明していきます。

なぜ寄付活動をするの?

街頭募金や振り込み、クレジットカードやポイント募金など、寄付活動のあり方は様々ですが、そもそも私たちはなぜ寄付活動に参加するのでしょうか。「寄付」とは何なのか、「寄付」と「寄附」の違いなど、一つひとつ詳しく解説していきます。

そもそも「寄付」とは何なのか

大辞林によると、「寄付」は「金品を贈ること。特に、公共の団体や社寺などに金品などを贈ること」とされています。

これまで、日本人にとって「寄付活動に参加する」という行為は、寄付文化が根付いている欧米に比べるとあまり身近に感じられないと言われてきました。

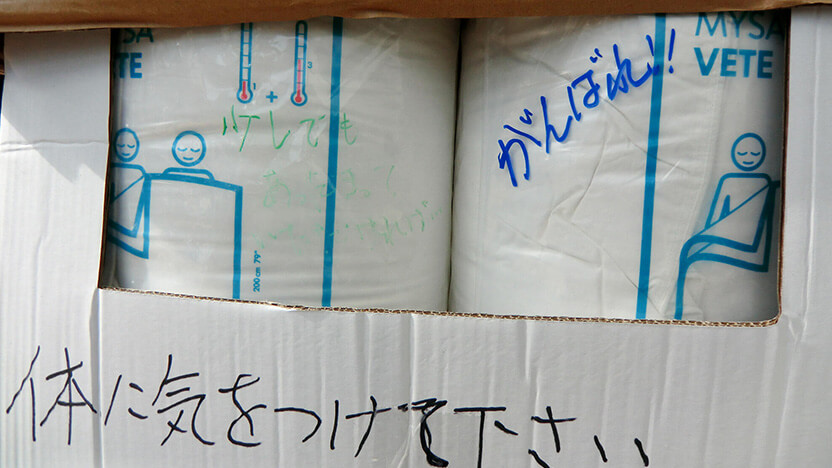

そのようななか、転機となる出来事が起こります。2011年3月11日に発生した東日本大震災です。この大規模な地震災害を受けて、日本各地から多くの義援金や支援金が集まりました。

ここで日本における寄付市場の推移を見てみましょう。一般に寄付は法人寄付と個人寄付の2つに分けられます。そのうち個人による寄付を指す個人寄付の総額は、東日本大震災が発生した2011年を境に急増し、震災以降も震災以前をはるかに上回る個人寄付がなされるようになりました(注1)。

「寄付」と「寄附」の違いとは何か

一般的によく使われており、本稿においても使用している「寄付」という言葉ですが、国税庁のホームページでは「寄附」と記載されています。両者の違いはどういったところにあるのでしょうか。

寄付や寄附を辞書で調べてみると【寄付/寄附】と記されており、この言葉の意味は同じです。ただし、公共文や法令文では「寄附」、それ以外の一般的な場面では「寄付」を使うことが通例とされています。

例えば、国税庁や総務省のホームページに記載されている法令文では「寄附金税額控除」や「都道府県・市区町村に対する寄附金」など「寄附」が用いられています。その一方で、新聞やテレビなどのメディアや日常生活においては「寄付」を使用する機会が多いです。そのため、どちらの言葉を使えばよいのかわからない場合は、公共文や法令文に関連するか否かを踏まえて判断すると良いでしょう。

なぜ寄付活動をするのか

寄付は、お金を貸して利子を受け取ったり、出資して配当を受け取ったりすることとは異なり、金銭的なリターンは期待されていません。それでは、なぜ人は寄付活動に参加するのでしょうか。

実際に寄付を行っている人に、その理由について平成28年に内閣府が行った調査(注2)では、「社会の役に立ちたいと思ったから」という回答が59.4%と最も多く、社会貢献のために寄付をしている人が多いことがうかがえます。

また、その次の理由として「町内会・自治会の活動の一環として」(33.0%)、「自分や家族が関係している活動への支援」(13.2%)と続くことから、身近なところからの依頼によって寄付を行っていることもうかがえます。

寄付金の使われ方:見えない寄付の使い道

私たちの周りにはいろいろな寄付活動が存在しています。ですが、被災地への支援金や途上国への寄付金が実際にどのようにして使われているのか、ご存知でしょうか。

寄付を呼びかけるサイトには「ワクチン〇本分になります」「皆様の協力で〇千万円の寄付が集まりました!」などと書かれていますが、もう少し具体的な使途や実績を知りたいと思われる方もいるのではないでしょうか。

そこで、ワールド・ビジョンでの例をもとに、寄付金の使われ方や財務管理の実情などをご紹介します。

具体的な支援活動から見る寄付金の使われ方

ワールド・ビジョンの活動の1つであるチャイルド・スポンサーシップは月々4,500円、1日あたり150円の継続支援です。

チャイルド・スポンサーになっていただいた方には、支援地域に住む子ども”チャイルド”を紹介します。そうしてチャイルド・スポンサーはチャイルドと1対1のつながりを持ちながら継続的に支援を行っていく、という仕組みです。支援金はチャイルドやその家族に直接手渡すものではなく、子どもを取り巻く環境を改善する長期的な支援活動に使います。

チャイルド・スポンサーシップは、支援金の流れが明確であることも特徴のひとつです。現地の公的政府や地域団体を経由するのではなく、一環して現地のワールド・ビジョンとして子どもたちの健やかな成長につながるための活動のために支援金を使っています。

寄付金の募集から支援活動までが一貫しているため、支援金の流れが明確になっており、現地での活動報告や、チャイルドとの直接のやり取りを通して、支援の内容や結果を知ることができます。

このような仕組みだからこそ、ひとりの子どもと繋がることができて、その子の変化や、支援でできるようになったことがわかるようになっているのです。

今回はチャイルド・スポンサーを例に挙げましたが、寄付する際にはその使途が明確になっているか、活動報告がしっかりとなされているかなどの視点を持ち、あなたの大切な思いを届けられる寄付先を探してみてください。

NGOの財務管理~募金の使途や管理方法~

厳しい環境にある子どもたちに継続して支援を行うためには、NGOも民間企業と同様に、効果的な財務管理が欠かせません。

ワールド・ビジョン・ジャパンでは、寄付の83.5%を現地事業活動のために使っています。また、寄付金は既存の支援者への報告や、新しい方にこの活動に参加していただくための募金活動を継続する上で欠かせません。寄付のうち14.9%をこれら広報活動のために使っています。残りの1.6%は団体の運営や管理のための費用です(「2020年度年次報告書」)。

4,500円の行方って?

ワールド・ビジョンの活動の一つであるチャイルド・スポンサーシップは月々4,500円、1日あたり150円の継続支援です。

現金や物を提供する支援では根本的な問題解決にはならないという経験から、チャイルド・スポンサーシップでは、長期計画に基づいたプログラムを実施しています(「各支援地の活動報告」)。

このプログラムは、チャイルド個人への教育支援、予防接種、病気治療などだけではなく、チャイルドを取り巻く様々な環境の改善を目指すものです。

例えば、職業訓練、農業技術指導、識字教育、保健員・教師の訓練などを通して人々が成長すること、 学校建設、安全な水の確保、保健医療施設の整備、ローン貸付、道路や橋など基本的な社会基盤の充実により地域が成長することを目指します。

皆さまからの支援金はこの長期的成果を目指すプログラム実施のために大切に使わせていただきます(「会計報告」)。チャイルドに現金を渡すという支援は行っていません。

日本における寄付活動の現状

日本でも「寄付活動に参加する」ということが少しずつ身近なものになり、気軽に寄付できるような環境整備も進んでいます。また、できる範囲での社会貢献の1つとして認識され始めています。

日本における寄付活動の現状

「平成28年度 市民の社会貢献に関する実態調査」のデータをもとに、日本における寄付活動の現状を見てみましょう(注3)。

平成27年の1年間における寄附経験の有無は、「寄附をしたことがある」41.2%、「寄附をしたことがない」58.8%となっています。

年間寄附金額

個人の年間寄付金額は、平成27年の1年間に「寄附をしたことがない」を「0円」としたとき、「全体」の中央値は「0円」、「0円を除く」中央値は2,000円となっています。

その一方で、世帯の年間寄附金額は、平成27年の1年間に「寄附をしたことがない」を「0円」としたとき、「全体」の中央値は「0円」、「0円を除く」中央値は4,000円となっています。

年間寄附回数

寄附経験者の年間寄附回数は、「1回」(30.2%)が最も高く、「2回」(23.1%)と合わせると、50%を超えます。

寄附方法

寄附方法は、「設置されている募金箱(「街頭募金」を除く)」38.8%、「街頭募金」35.9%、「銀行・コンビニ等での振込み・口座引落とし」20.9%となっています。

寄附をした分野

寄附をした分野は、「災害救助支援」(53.7%)が最も高く、「保健・医療・福祉」(29.3%)、「子ども・青少年育成」(21.5%)の順となっています。

寄附の妨げとなる要因

寄附の妨げとなる要因は、「経済的な余裕がないこと」50.0%、「寄附先の団体・NPO法人等に対する不信感があり、信頼度に欠けること」31.3%、「寄附をしても、実際に役に立っていると思えないこと」28.2%となっています。

SDGsと寄付活動

近年、耳にする機会が多い「SDGs(持続可能な開発目標)」は、ワールド・ビジョンにとっても非常に重要な目標です。ワールド・ビジョンは国連グローバル・コンパクトに参加するなど、企業・団体とともにSDGs実現を目指しています。

SDGsは世界中で取り組まれている目標ですが、政府や企業、自治体だけでなく個人でも実践できます。例えば、寄付活動に関心を寄せることだけも、SDGsの実践の始まりです。

例えばチャイルド・スポンサーシップについて見てみると、開発途上国の1人の子どもだけを支援するものではありません。特定の地域を継続的に支え、その地域に住んでいる子どもたちを支援する取り組みです。子どもたちの発育を支え、病気から守り、家族の収入を増やし、学ぶ環境を整え、安心して水が飲めるように井戸や貯水タンクを設置したり、トイレを整備したりします。

つまり、SDGsの17の目標のうち「1.貧困をなくそう」だけでなく、「4.質の高い教育をみんなに」「6.安全な水とトイレを世界中に」など、複数の目標につながる活動です。ワールド・ビジョンの活動に参加し、自分が支援している地域がどう発展していくかを見守っていくことも、SDGsの実践につながるのです。

ご支援・ご寄付によって支えられているワールド・ビジョン

ワールド・ビジョン・ジャパンの活動は、皆さまからのご支援、ご寄付によって支えられています。ご支援、ご寄付には様々な方法があります。

開発途上国の子どもたちの健やかな成長のために、ぜひご参加ください。

チャイルド・スポンサーシップに参加しませんか?

1日あたり150円(月々4,500円)から支援できるチャイルド・スポンサーシップには、日本で約5万人の支援者が参加しています。公式サイトにあるこちらのページから申し込めます。

また、子どもたちが暮らしの中で抱えている国際問題をこちらのページで紹介しています。支援する子どもたちへの理解を深めるきっかけとして、ぜひ一度ご覧ください。

皆さまのご支援とご協力をお待ちしています。

参考資料

注1 日本ファンドレイジング協会:寄付白書 日本の寄付市場の推移(2017年版)

注2 内閣府:H28 年度 市民の社会貢献に関する実態調査 3.寄附の現状と意識 (7)寄付理由 p18

注3 内閣府:H28 年度 市民の社会貢献に関する実態調査 3.寄附の現状と意識 pp11-20

SHARE

この記事が気に入ったらシェアをお願いします

寄附経験の有無