ラオスの教育問題とは?現状や教育支援活動を解説

- 教育

- #ラオス

- #教育

この記事でわかること

ラオスでは、経済的な要因や学校設備の不足が影響し、貧困層の子どもたちが教育機会を得にくい状況です。ワールド・ビジョンは、教育支援を通じて子どもたちに学びの機会を提供し、貧困の連鎖を断ち切る取り組みを行っています。

ラオスの正式名称は、ラオス人民民主共和国です。50もの民族で国家が形成されており、ラオ族が全人口の半数以上を占めています。主な産業はサービス業、農業、工業となります。中でも農業に関わる人口は450 万人を占めており、国民のおよそ70.5%が農家として働く「農業大国」です(注1)。

ラオスでは現在、多民族国家ならではの学力格差や教育面の課題に直面しており、子どもの教育にも大きな影響をおよぼしています。本記事では、ラオスの教育制度や現状、問題点について解説します。

ラオスの教育の現状や課題を知り、具体的にどんな支援ができるかを参考にしてみてください。

ラオスの教育について

はじめに、ラオスの教育制度や現在の状況を紹介します。ここでは、教育制度の歴史を解説したうえで、ラオスの教育の現状に関する背景に着目していきます。

ラオスにおける教育の歴史

ラオスの教育が広がった背景には寺院(ワット)で仏教や伝統価値、礼儀作法、ラオス語の読み書きを教えてきたことがあります。1962 年には経済活動のニーズに合わせた「教育や仏教文化の再生」を掲げた教育政策が打ち出されました。

当時は2つの教育制度に分かれていました。1つ目は都市を中心としたフランス式教育制度を継承したもの、2つ目は地方を中心とした共産軍による伝統や思想(仏教)を基にした教育制度です。

1975 年に政府が中央集権体制下での「教育改革」「教育環境の整備」に着手し、初等教育の普遍化と国民全体の非識字からの脱却を打ち出しました。1990 年に実施された「万人のための教育(EFA)会議」は、国際的に基礎教育の重要性が提示され、ラオス政府も初等教育の充実と全国民に対する教育機会の提供を推進する後押しとなりました(注2 p.17)。

ラオスの教育の現状

ラオスでは5 歳から 9 歳までの人口が総人口の 15.5%の割合を占めており、政府としても初等教育の充実に力を入れています(注2 p.20)。就学率は全体的に上昇傾向ですが、下の表によると、中等教育に進むにつれて就学率が低下しているのがわかります(注3 p.179)。

| 指標 | 各教育レベルの就学率(%) | ||

| 2005/6 | 2010/11 | 2015/6 | |

| 初等教育純入学率(3-5歳)(%) | 66.4 | 85.3 | 97.8 |

| 就学前教育就学率(5歳)(%) | N/A | 40.3 | 70.9 |

| 初等教育純入学率(%) | 66.4 | 85.3 | 97.9 |

| 初等教育純就学率(%) | 83.9 | 94.1 | 98.8 |

| 5年生残存率(%) | 62.0 | 70.0 | 79.6 |

| 初等教育修了率(%) | N/A | 67.2 | 77.9 |

| 前期中等教育粗就学率(%) | 51.7 | 62.9 | 82.2 |

| 後期中等教育粗就学率(%) | 34.5 | 33.5 | 47.8 |

課題の要因として考えられるのは経済的状況、環境要因、使用言語などです。また、退学と留年が多く、2015/16年度の1年生の留年率が11.5%、中退率が7.2%と未だ高い数値になっています(注3 p.182)。

ラオスの教育制度

ラオスの教育制度は、大きく「就学前教育」「一般教育」「技術・職業教育訓練」「高等教育」の4つに分かれます。中でも一般教育は、さらに以下の3つに分類されます(注2 p.17)。

- 初等教育(6~10歳)

- 前期中等教育(11~14歳)

- 後期中等教育(15~17歳)

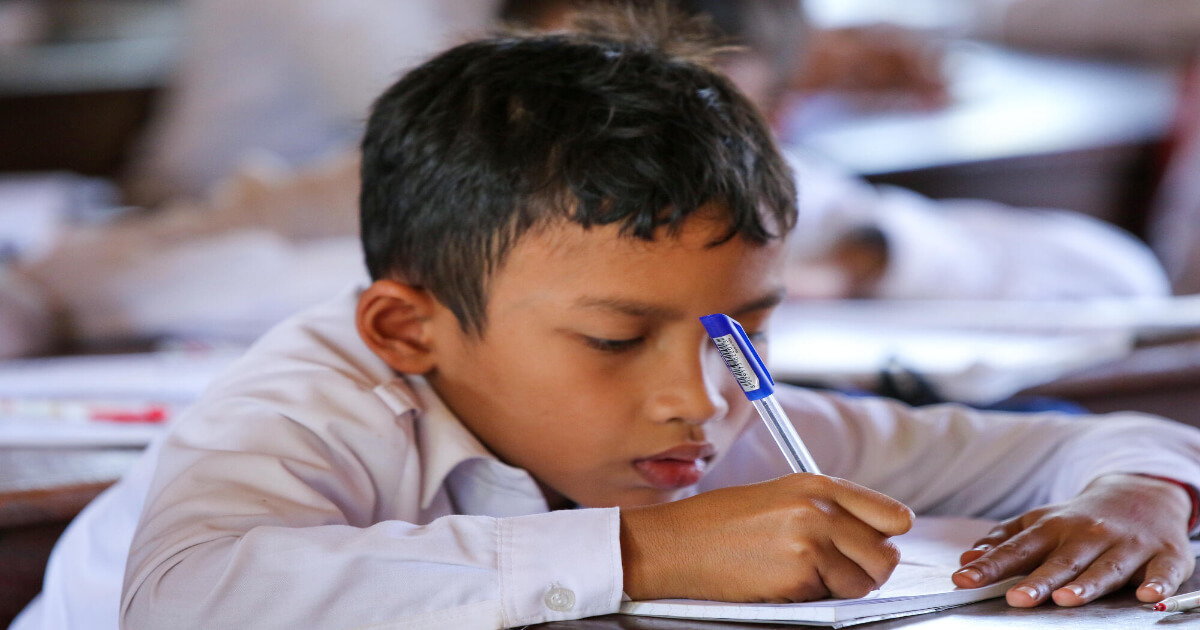

また、初等教育と前期中等教育(6〜14歳)は、義務教育として無償で提供。中等教育では県単位、高等教育では全国単位で卒業試験が課されます。全国的に、初等教育〜大学まで、すべての教育現場で「制服」を着用するのが一般的です(注4)。

このほかには、学校に通えなかった子ども・青少年向けに「ノンフォーマル教育」が準備されており、初等教育レベルを3年間、前期中等教育レベルで3年間のプログラムを実施しています。しかし、この制度は授業時間数が異なるため、初等教育・前期中等教育と同等の知識・技術に達しづらいことが課題です(注2 p.18)。

ラオスの教育問題とは

ラオスでは不完全校による就学率の低下、学習環境要因による課題がありました。そのほかにも多民族国家ならではの課題が様々あります。この章ではラオスの教育の問題点を、それぞれ詳しく見てみましょう。

使用言語による学力格差

50もの民族で構成されるラオスでは、使用言語(母語)の違いによる学力格差が教育的な課題として挙げられています。ラオス語を母語とする「ラオ族」の教師が授業を行ったとしても、ラオス語以外を母語とする部族の生徒は、普段使う言語と学習言語が異なるため理解が難しい状況です。

たとえば、ラオ族のラオス語の識字率は93.3%に対して、少数民族の「アカ族」は36.2%です。そのため、アカ族の大半の子どもたちはラオス語を話せないまま、入学します(注5 p.176)。

アカ族の子どもがラオス語を学習する時間は確保されないため、特にラオス語(国語)の時間は、理解度に大きな差が生まれてしまいます。

学校の設備、教材の不足

学校の設備に関しては、義務教育期間を最終学年まで提供できない「不完全校」の多さが問題視されており、要因として校舎の老朽化問題などが挙げられています。地方の山岳地帯では、雨期になると老朽化が進んだ校舎では雨漏りが発生し、休校になるといった事態が発生しているケースもあります(注6 p.41)。

2010年のデータによると、8,968校のうち約43%の3,856校が不完全校とされています。不完全校で教育を受けることが難しい場合は、学年が上がると同時に転校を余儀なくされてしまうのです。

教材面では、「児童学習達成度調査(ASLO)」の結果によると初等教育の最終学年(5年生)の73%が十分な習熟度に達していない(2009年)ことが明らかになったそうです。

この要因は、教科書の内容(記載事項の明らかな間違い・不適切な指導順序・説明方法など)や不十分な印刷・配布状況などによることが指摘されています(注7)。

また、カリキュラム・教科書・指導書改訂を担当する国立教育科学研究所(RIES)の知見不足も問題です。生徒にわかりやすい授業の実践方法など、教員のスキルが不足している点も課題となっています。

教員の不足

ラオスでは、教員の不足も課題です。教員1人あたりが担当する児童数が増え、教育の質の担保が困難になっています。また、教員の不足により学校数が不足し、不完全校が発生する原因にもつながっています。特に、地方都市の教師を志す人たちがビエンチャンなどの都市部の職場を希望することが要因です(注6 p.42)。

【ラオスの初等教育における学校数・教員数・児童数の推移】

| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |

| 教員数 | 29,000 | 32,000 | 33,576 | 34,453 |

| 児童数 | 909,000 | 916,000 | 900,123 | 883,938 |

| 小学校数 | 8,871 | 8,968 | 8,902 | 8,912 |

| 児童数/教員数 | 31 | 29 | 27 | 26 |

さらに、少数民族出身の場合、教師(公務員)になりにくいという課題もあります。

上記の初等教育における学校数・教員数・児童数の推移によると、小学校1校あたりの教師の数は増加し、教師1人あたりの児童数は31人から26人へと減少しています。しかし、児童数の減少もあるため、根本的な解決とは言えない状況です。

児童の「教育の質」を担保するためにも、教員不足は解決が必要な問題です(注6 p.42)。

ラオス教育に関するワールド・ビジョンの活動

ラオスの教育課題を解決するべく、ワールド・ビジョンでは支援活動を行っています。ここでは、近年行われている活動とその結果を紹介します。

iREAD Project

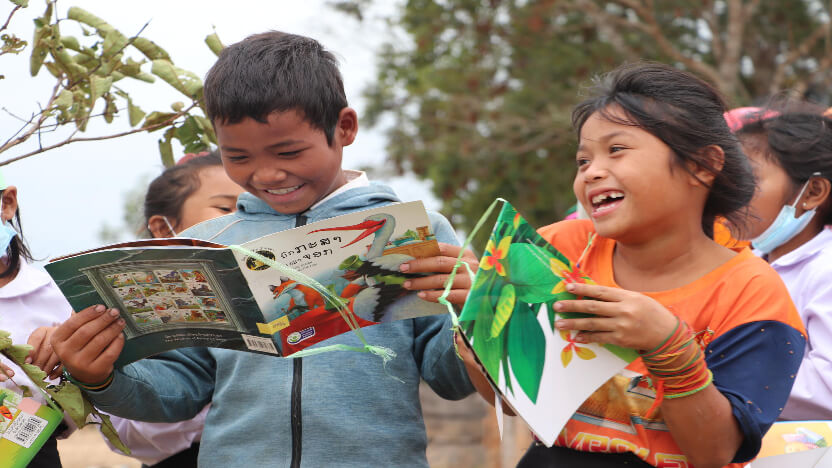

iREAD Projectは、2019年からワールド・ビジョンが実施されている教師やコミュニティ、親子など多くの方々の読書スキルの向上を目的としたプロジェクトです。実際に過去2年間で、1年生から5年生までの1,458人の生徒がこのプロジェクトの支援を受け、現地教師34名が指導のためのトレーニングを受けました。

また、よりよい読書環境の創出を目指し本の寄付活動も行っています。実際に、iREADの支援を受けた学校は、本の内容を理解して読める3年生の割合が2020年には5%だったのに対し、2021年には28%に増加しました。この活動によって本による理解力の向上に大きく貢献しています。

学校外のコミュニティでも、このiREAD Projectを通して識字の重要性を伝える活動を実施。今後も子どもたちの理解力と分析能力の強化、記憶力向上、心身の安定、豊かな想像力を育み続けます。

教育支援

教育支援では主に農村部の子どもたちに向けて、物質的支援と学習環境の整備を行っています。特に農村部では退学率と退学率の高さが課題です。そのため、初等教育課程の修了を目指して支援を行った結果、97%の子どもたちが小学校を卒業できました。

また、学習環境の整備では古い校舎を改築し、床もなく壁も隙間が目立つ木造がコンクリート製に生まれ変わりました。現在、整った学習環境のもとで1〜4年生76人が学習をしています。

学習環境やソフト面(活動の理解など)の支援としては、村の保護者や住人70人に向けて教育の重要性や子どもに関する研修を行い、学校の改善や根本的な教育に対する理解促進の活動を行いました。

このように子どもたちの物的支援だけでなく、村人の教育に対する理解度を高め、集落全体で子どもの成長が見守れるよう支援を続けています。

稲作・家畜飼育・家庭菜園などの生活支援

子どもたちの食生活の改善を解決するべく、稲作・家畜飼育・家庭菜園などの生活支援も行っています。

家庭菜園では乾期に向けて安定した水の確保が行えるように、パイプやポンプを提供し畑や川ダムに水を供給できるシステムを構築。また、貧困世帯に向けて栽培に関する技術移転を行い各家庭の食生活の改善に努めています。412世帯が川ダムを活用して食用の魚を確保できるようになりました。

家畜に関する支援では「ヤギの飼育」に関する支援を行っています。飼育に関する方法や病気になった際の対応などの研修を行い、飼育したヤギ販売で20世帯が安定した収入を得ながら生活できるようになっています。

稲作に関しては、20世帯を対象に新種の稲の提供や技術研修を行っています。今後もこれらの研修を5つの村で展開して行く予定です。これら3つの分野での支援により、919世帯で1日2回の食事が可能になりました。

子どもの教育支援にご協力をお願いします

ワールド・ビジョンはこれまで紹介してきたような子どもたちを支援するために、メールマガジン”Enews”を配信しています。

月に1回、配信しており、ワールド・ビジョンが活動する地域での支援状況やSDGsに関する取り組みなどを紹介しています。

お申し込みは公式サイトから簡単にお手続きできます。子どもたちの「今」をメールマガジンを登録して感じてみてください。

皆さまのご登録よろしくお願いいたします。

SHARE

この記事が気に入ったらシェアをお願いします